2022年9月,美国眼科学会(AAO)发布了最新版弱视临床指南(Preferred Practice Pattern,PPP)。该指南是国际上有关弱视诊治和弱视患者管理的指导性文件,内容涵盖弱视的定义、危险因素、分类、诊断、治疗和护理计划及预后等,受到众多眼科同仁的认可。今天我们来解读一下2022年美国弱视临床指南(PPP)。

定义和分类

弱视是指单眼或双眼最佳矫正视力下降,通常见于眼部无其他器质性病变者。弱视是一种视觉图像处理异常导致的中枢神经系统发育障碍,较少发生眼或视觉通路的结构异常,且患者视力低下不能仅归因于结构异常的作用,也可能存在对比敏感度和调节功能异常。弱视眼的对侧眼并不正常,但其病变都很细微。

弱视分为四种类型,屈光性弱视、斜视性弱视、形觉剥夺性弱视以及遮盖性弱视。

屈光参差性弱视包括屈光参差性和双侧高度屈光不正性弱视,屈光参差或散光越大,导致的风险和严重程度越高。

斜视性弱视由恒定性斜视(通常是内斜视)导致。

形觉剥夺性弱视包括屈光介质混浊和上睑下垂所致的弱视,是弱视中最不常见的一种,但往往最严重,治疗也最困难。

遮盖性弱视(逆向弱视)是一种特殊形式的剥夺性弱视,是由于治疗不当所导致,在临床上并不少见,减少遮盖量以及阿托品使用频次可减少遮盖性弱视发生。

患者人群

患者人群包括17岁以下的弱视婴儿和儿童或有发生弱视风险因素的儿童。

解读:在2017年指南中提及到患者群体为“1至17岁”,但在2022年的指南将其调整为“婴儿至17岁”,扩大了患者群体的范围。

疾病自然史

除极少数病例外,若在幼儿期对弱视未行治疗或治疗不当,会导致终生的视觉损伤。研究表明大龄儿童弱视治疗也能够提高视力,但幼年期治疗效果更佳。出生后3个月内由于屈光介质混浊导致的形觉剥夺性弱视可导致高对比度视力永久下降,通常视力仅0.1或更差。出生3个月后发生的形觉剥夺,患者视力下降程度相对较轻。与形觉剥夺相比,屈光异常和斜视所造成的弱视,其视力损伤相对较轻。

相关检查

弱视检查包括:双眼红反射试验、双眼视/立体视测试、视力和注视性质评估、眼位和眼球运动、瞳孔检查、眼外周检查、眼前节检查,必要时,睫状肌麻痹下检影验光以及眼底检查。检查还可能包括色觉检查和视野检查。

诊断标准

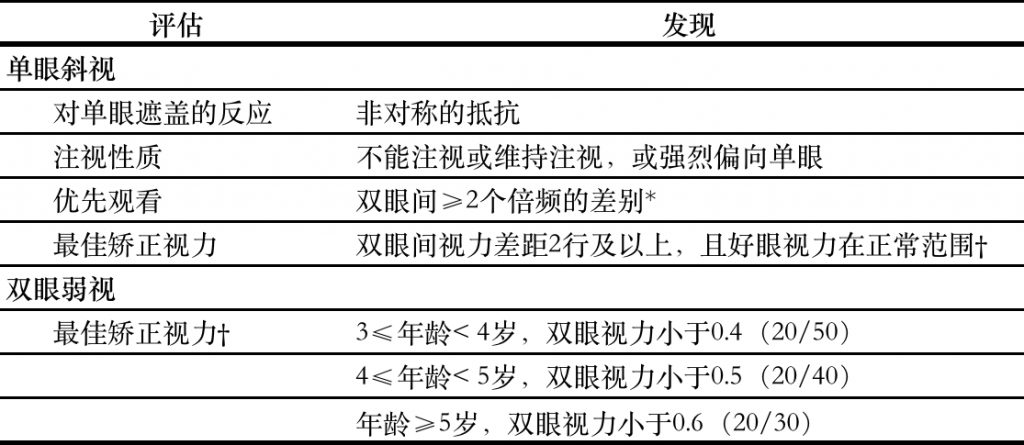

2022年指南对弱视的诊断标准进行了更新。2017年指南中对单眼弱视的诊断标准为:“最佳矫正视力为双眼间视力差距2行及以上”,2022年指南在此基础上增加了“好眼视力在正常范围”。此外,新版指南继续强调弱视诊断必须明确与弱视发生相关的危险因素。

表1 弱视诊断标准

注:需要存在单侧或双侧弱视因素,以及相应的视力缺损。

BCVA = 最佳矫正视力;VA = 视力。

*2个倍频是指Teller视力卡中的4个卡片之差。

+在双眼弱视病例中,视力可能不对称。

预防和治疗

早期视力筛查对弱视的预防和治疗至关重要。屈光不正和斜视治疗越早,发生弱视的风险将明显下降。

关于弱视治疗的年龄,新版PPP继续强调”无论患者的年龄大小,包括年长的儿童和青少年,都应当尝试接受治疗”。

弱视的治疗包含3种策略,即消除形觉剥夺因素、矫正导致视力低下的屈光异常和压抑对侧眼促进弱视眼的使用。

具体方法包括屈光矫正、遮盖、药物治疗(阿托品)、光学压抑、Bangerter滤光镜、双眼(分视)数字疗法和手术等。

依然强调屈光矫正是治疗0~17岁儿童弱视的第一步。

遮盖适用于仅靠屈光矫正无法提高视力或视力提高有限者,强调大龄儿童和青少年仍应考虑遮盖,尤其是未经治疗者,患有中度弱视的儿童,应考虑在实施屈光矫正后将遮盖作为治疗方式。

药物治疗适用于屈光矫正无法提高视力者,非弱视眼为远视时,药物治疗效果最好。

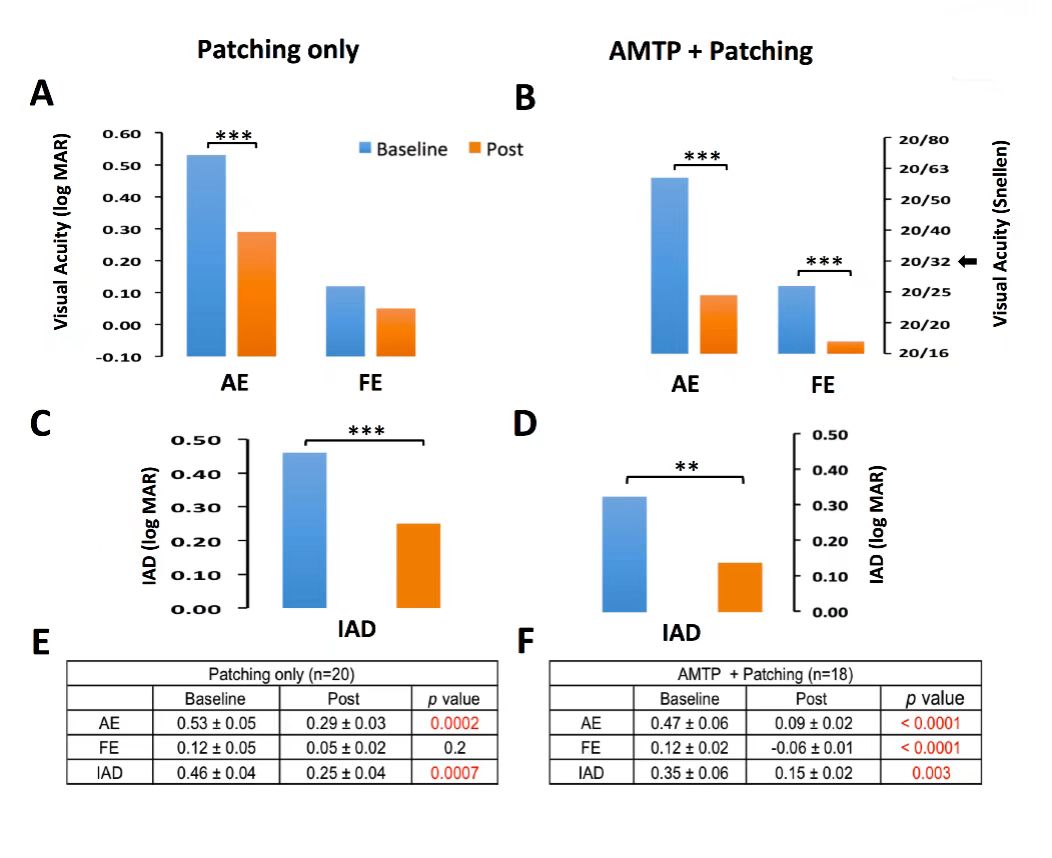

双眼分视数字治疗用于治疗没有斜视的弱视,或有一定双眼视功能的小角度斜视的患者。

解读:2017年指南将双眼视治疗归为替代疗法,而2022年指南则将双眼(分视)数字疗法作为治疗方法中的单独一项。

随访

评估弱视眼视力是随访的主要内容。随访通常于治疗后2~3个月开始,根据检查结果调整治疗方案。停止治疗后仍需定期随访,以免复发。约1/4弱视治疗成功的儿童在1年内复发。弱视一旦复发,采用遮盖或药物治疗仍能使视力恢复到之前的最佳矫正水平。